A seminar on the Quantified Self

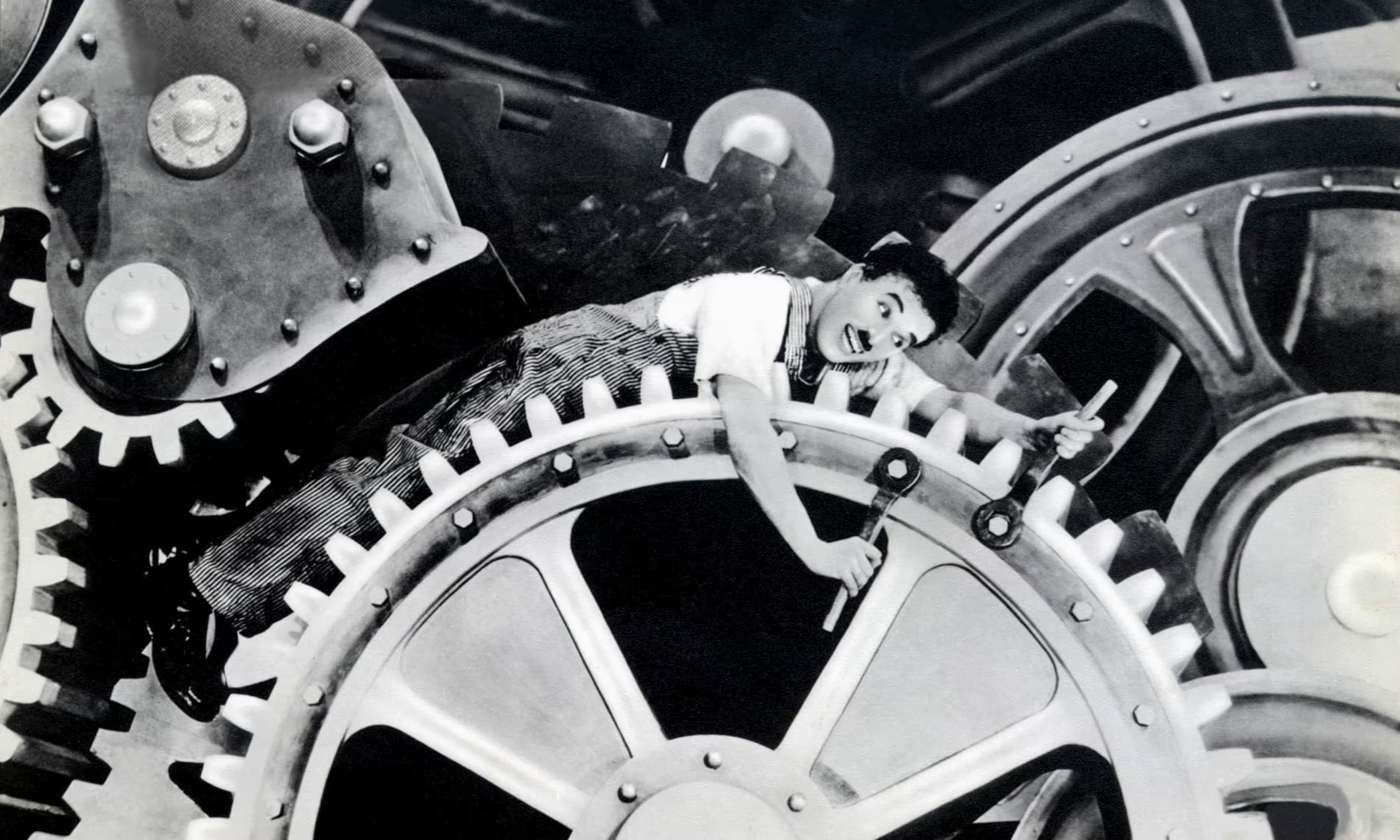

Mit der gegenwärtigen Hochkonjunktur subjektiver Existenzprojekte, ist die Reflektion über die eigene Person zu einer der zentralen Kulturtechniken unserer Zeit geworden. Vorbedingung für die eigene Introspektion ist allerdings immer ein Wissen über nicht-mentale - in der Außenwelt liegende - Objekte. So ermöglicht erst der qualvolle Blick auf die Waage eine Reflektion über die eigene Figur und verweist damit zugleich auf die medientechnologische Dimension unseres Daseins: Unser Beobachtungs- und Schreibzeug schreiben mit an unserem Selbstbild.

Das Durchsickern von Wissenschaft und Technik in immer mehr Lebensbereiche hat heute längst die Selbstbeobachtung erfasst. Durch eine Verwissenschaftlichung der Methoden und die Miniaturisierung von Sensoren und Aufschreibesystemen werden immer mehr Aspekte des eigenen Lebens potentiell erfassbar. Ob durch die Messungen von Gehirnströmen, der Dokumentation des eigenen Laufverhaltens oder dem Sichtbarmachen des körpereigenen Mikrobioms, sogenannte Praktiken des Self-Tracking versprechen heute ein rationaleres, akkurateres und objektiveres Selbstwissen zu produzieren und stehen damit in direkter Konkurrenz zu traditionellen "nicht Evidenz basierten” Selbstbeobachtungsprogrammen. Das auf diese Weise produzierte Selbstwissen drängt immer mehr ins Numerische und es entsteht in der Moderne neben der Bevölkerung eine zweite quantifizierte Entität: das Quantified Self.

Im Rahmen des Q-Tutoriums wollen wir diese spezifische Wissensform und vor allem deren strategische Einbettung in heutige Subjektivierungsprozesse untersuchen. Unsere Analyse widmet sich zunächst der Herausarbeitung des dem Wissensprogramm zugrundeliegenden Korpus an Grundannahmen und Konzepten. Gleichzeitig wollen wir uns dem Phänomen in “auto-ethnographischen” Selbstversuchen auf einer praktischen Ebene nähern. Gemeinsam wollen wir zu besseren Menschen werden. Denn genau das ist es was das Quantified Self verspricht. Es handelt sich nicht nur um eine reine Observationskultur, sondern mit ihr schwingt auch ein behaviouristisch-kybernetischer Steuerungsimperativ. Von der Sichtbarkeit der Daten geht eine gewisse autoritäre Handlungsaufforderung aus, die in Praktiken des habit designs oder des behaviour changes dazu genutzt werden, sich selbst entlang persönlicher Wunschstrukturen zu entwerfen. Letztlich geht es um die Untersuchung der Wünsche, Potentiale und Versprechen mit denen diese Wissensform verwoben ist, sowie deren Verschränkung in bestehende Machtbeziehungen.

Sitzung 2 27.4. - Baconian Facts

Daston, L. (1991). Baconian Facts: Academic Civility, and the Prehistory of Objectivity. Annals of Scholarship, 8 (Rethinking Objectivity I), 337-365.

Sitzung 3 4.5. - Immutable Mobiles

Latour, B. (1986) Visualization and Cognition: Thinking with Eyes and Hands. Knowledge and Society: Studies in the Sociology of Culture Past and Present 6, 1-40.

Sitzung 4 11.5. - Trust in Numbers

Porter, T. M. (1995). Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life. Prinction: Princton University Press, 3-49.

Sitzung 5 18.5. - Mensch - Technik – Welt

Ihde, D. (1990). Technology and the Lifeworld. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 72-97

Sitzung 6 25.5. - Technik als Vermittler

Latour, B. (2006). Über technische Vermittlung: Philosophie, Soziologie und Genealogie. In A. Belliger & D. J. Krieger (Eds.), ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Bielefeld: transcript Verlag, 483-510.

Sitzung 7 1.6. - Irrationalitäten oder Objektivität

Beck, S. (2012). Rationalität - Wissenschaft - Technik. In S. Beck, J.

Niewöhner, & E. Sörensen (Eds.), Science and Technology Studies: Eine sozialanthropologische Einführung. Bielefeld: Transcript, 221-244.

Oder

Daston, L., & Galison, P. (1992). The Image of Objectivity. Representations, 40(Seeing Science (Autumn, 1992)), 81-128.

Sitzung 8 8.6 - Rituale der Transparenz

Baudrillard, J. (2012). The Ecstasy of Communication. Los Angeles: Semiotext(e).

Sitzung 9 15.6 - Gouvernementalität

Foucault, M. (1991). Govermentality. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Mill (Eds.), The Foucault Effect. Studies in Govermentality. Chicago: The University of Chicago Press.

Sitzung 10 (22.6) - Governing the Soul I

Rose, N. (1998). Inventing our selves. Psychology, power and personhood. Cambridge: Cambridge University Press, 1-15 und 217-263

Sitzung 11 (29.6) Governing the Soul II

Rose, N. (1998). Inventing our selves. Psychology, power and personhood. Cambridge: Cambridge University Press, 1-15 und 217-263

Sitzung 12 (6.7) - Vom Subjekt zum Projekt

Flusser, V. (1994). Vom Subjekt zum Projekt: Menschwerdung. Bensheim und Düsseldorf: Bollmann.

Sitzung 13 (13.7) - Technologien des Selbst + Stativism

Foucault, M. (1993). Technologien des Selbst. In L. H. Martin, H. Gutman, & P. H. Hutton (Eds.), Technologien des Selbst. Frankfurt am Main: S. Fischer, 24-63

20.7 Abschlusssitzung